تفكيك سلطة الصورة

أ. منصور بوشناف / دروج.

في البدء كانت الصورة؛

خُلِقَ الانسان مزوّدا بكل معدات التصوير والمونتاج وآلات العرض. تلك قدرات وأدوات منحها لنا الخالق لمواجهة تحديات الوجود والحياة. فما أن يفتح المولود عينيه حتى يشرع في التصوير وفتح ملفات التخزين وتأسيس أرشيفه المصوّر للحياة. تلك حقيقة قد لا ندركها ونحن ننهمك في التصوير والمونتاج، وبالتأكيد في إخفاء بعض الصور المشاهد التي قمنا بتصويرها.

لقد كانت الصورة وفعل التصوير والأرشيف المصوّر للطبيعة، والكائنات المصاحبة والمهددة للإنسان في وجوده، إحدى القدرات المهمة التي زود الخالق بها الكائن الحي ليتفاعل مع محيطه، ويدرك ما حوله ويفهمه ليكوّن تصورا عن هذا المحيط بكل تفاصيله. وكل ذلك للاستفادة من مفيدها وتجنب أخطار خطيرها. إن التصوير والصورة كانت وماتزال “سلاح البقاء” المهم للكائن الحي على وجه هذه البسيطة المعقدة.

كانت صور المحيط والمخاوف والأحلام تصنع وتعرض لصاحبها أحلاما تأخذ شكل ما نعرفه الآن من أفلام متحرّكة وناطقة. بعضها بالتأكيد مسل ومهدئ لذلك الآدميّ المتوجّس والخائف مما يحيط به من غابات وحيوانات مفترسة، وبعضها مرعب ومثير لكل مخاوف ذلك المحاصر الأعزل. كان الإنسان يعيش لآلاف السنين تحت سلطة أفلام أحلامه وكوابيسه، تحت سلطة الصورة القاسية، والمرعبة، والمثيرة للهلع، والمخاوف.

الإنسان ومع اكتشاف قدرته على استخدام أدوات غير جسده؛ كالحجر ثم النار والماء؛ بدأ يحفر أو يرقش على جدران كهفه بالحجر صورا لمحيطه ومخاوفه، لتبدأ رحلة الحضارة الإنسانية تصويرا للحيوانات المتوحشة.

إن الفنّ -وهنا أعني التصوير؛ “يتأمّل الموت ليصنع الحياة” كما يقول بوريس باسترناك منذ رعب الإنسان الأول وحتى رعبه الحديث.

التصوير، وفي بداياته “على الحجر وبالحجر” كان أحد مداخل عوالم السحر. فبتصوير الوحش سعى الإنسان إذ ذاك لتجميده -أو “رصده” كما يسمى التجميد بلغة السحر إلى وقت قريب- والسيطرة عليه، وجعله طيّعا وخاضعا لإرادة الرسام او المصور.

إن الصورة تمثل إلى جانب الفأس الحجري؛ أول وأحد أهم اسلحة الانسان القديم في معركته من أجل البقاء. فبالصورة تتم دراسة نقاط القوة والضعف عمليا، وبالصورة أيضا تتم عملية السيطرة السحرية “النفسية” على الوحش لقتله ليكون الفريسة بدل المفترس.

إن الإنسان ومع أوّل صورة رقشها بحجر على جدار كهف؛ لا يتحرر من بعض سلطة مخاوفه ورعبه من محيطه فقط؛ بل يتحرر قليلا من سلطة الصورة، فهو يرصدها أيضا ويجعلها ثابتة على جدار بعد أن كانت -وقبل أن يتعلم فن التصوير باليد والحجر- متحرّكة وحية في أحلامه وكوابيسه تضج بالأصوات، وتفوح منها روائح الموت؛ تتحول في الصورة التي يرسمها هو إلى وحوش مستسلمة وصامتة ولا محالة ميتة.

إذن؛ باكتشاف الرسم وبدء ممارسته يخرج الإنسان من قرون سلطة الصورة المتحرّكة والضاجّة في أحلامه وكوابيسه؛ إلى بداية سلطته هو على الصورة واستخدامها كسلاح معرفي وسحري من أجل البقاء.

الصورة: خطاب السلطة؛ وسلطة الخطاب

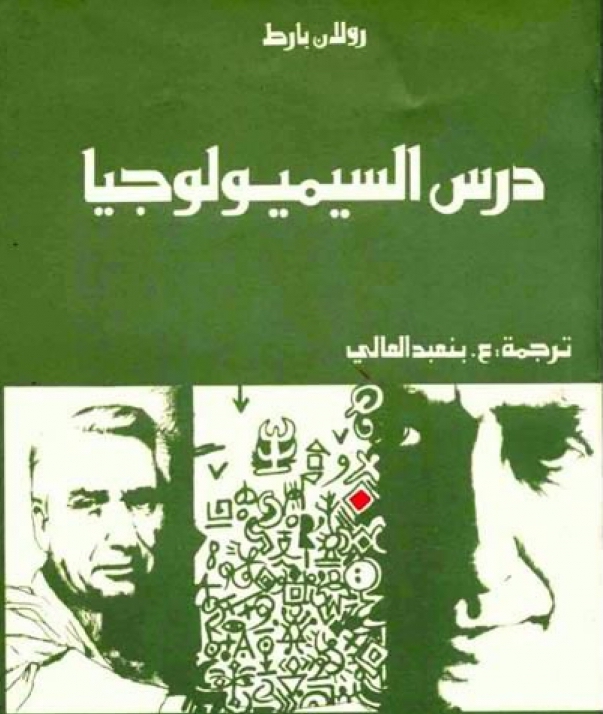

بكتابه “عناصر السيمولوجيا” يدشّن رولان بارت عام 1964م بداية السيمولوجيا غير اللسانية، ويقول “كل النظم الرمزية أيّا كان جوهرها أو مضمونها، سواء كانت الصورة أو الإشارات والأصوات النغمية أو الرموز التي نجدها في الأساطير أو العروض والاحتفالات؛ نعتبرها جميعا لغات أو على الاقل نظما للمعنى.“

قراءة المعنى وتحليل خطاب الصورة الذي دشّنه رولان بارت؛ فتح آفاقا أكبر لفهمنا لسلطة الصورة في عصرنا الحديث، فالصورة تنوّعت أشكالها ومواضيعها وتطوّرت كلغة مستقلة عن الكلام قادرة على إيصال الرسائل وذلك عبر خلق أيقونات جديدة وإعادة خلق الأيقونات والرموز القديمة. وكل ذلك لزرع قناعات جديدة أو محو قناعات قائمة وموروثة. وبالطبع ترسيخ صورة ما وتحويلها إلى صورة نمطية تصنع الرأي والموقف دونما تفكير ولا تردد.

إن الصورة كانت ومازالت خطاب السلطة، أيّا كانت تلك السلطة اجتماعية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية، فقد تحولت من كونها انعكاسا للواقع والحياة وتأملا في الوجود والموت والبعث إلى زراعة القناعات وصناعة الرأي العام، القناعة بالحرب أو بالسلام، بالرأسمالية أو الاشتراكية، بحق الفلسطينيّين أو الصهاينة، بالحب أو الكره. لذا تتوحّد الصور في أهدافها وتتناقض وتتعاضد وتتصارع. إن الصورة خطاب السلطة المسيطرة والثقافة المسيطرة والذوق المسيطر.

ولكن لهذه الأداة سلطتها أيضا، فالصورة -وخاصة في عصرنا هذا- قادرة أيضا على تفكيك السلطة التي تستخدمها وإظهار مثالبها وعيوبها، فصورة المواطن الذي ينحني أمام زعيم أو رجل دين توقيرا واحتراما -مثلا- تشيء أيضا بعلاقة العبودية والذل الذي زرع في عقل ووجدان هذا المنحني.

لا أحد رأى الأصل

في كتابه “مبادئ الفن” يقول كولنجوود “من سمع السمفونية الخامسة لبتهوفن؟!” بالطبع، سنجيب مباشرة “سمعها الملايين.” ولكن كولنجوود يجيب “لم يسمعها أحد عداه.”

فسمفونيته التي تشكّلت في داخله من مشاعر وأحاسيس ورؤى واحلام، وكوابيس أيضا؛ لا يمكن لحروف الموسيقى السبعة أن تنقلها تماما كما تشكلت داخله، بل تبعدها وتغربها عن ذلك الأصل ولو قليلا، لتصل إلى العازف وآلته، بقدراته وتاريخه وعواطفه الخاصة، ليخلطها بعصيره الخاص وتبتعد عن أصل بتهوفن. ثم تصل عبر العازف والآلة والفرقة وعازفيها إلى المتلقي وقد ابتعدت عن أصل بتهوفن ليتلقاها المتلقي بسمعه الخاص وتاريخه الخاص وذائقته الخاصة لتغترب عن بتهوفن وعن العازف وعن الفرقة.

الصورة أيضا، من خيال مصوّرها تغربها الأداة سواء أكانت حجرا للرقش أو أحدث أنواع الكاميرات؛ ليغربها أكثر مكان العرض وأسلوبه، وتصل إلى المتلقي الذي سيغربها أكثر كاسيا إياها برؤاه وعواطفه وذائقته.

على هذا النحو، نصل إلى نظرية موت صورة المصور وإلى بعثها وخلودها صورة للمتلقي، وذلك ليس صحيحا تماما فكم من الصور مازالت حية تمارس سلطتها علينا رغم موت مصورها.

وكأنها عودة الى البداية ما نعيشه الآن، فالإنسان يعيش عصر هيمنة الصورة الثابتة والمتحركة كما عاشها قبل أن يبدأ في التصوير على الحجر بالحجر، يعيش عصر الصور التي كانت تهيمن على أسلافه الأقدمين في أحلامهم وكوابيسهم، يعيشها ويشاهدها صاحيا وليس في الاحلام والكوابيس، فهو وطوال يومه وليله يغرق في الصور الثابتة والمتحركة.

وكل هذه الصور؛ تحاول أن تفرض سلطتها عليه عبر الإقناع والإغراء والتخويف، وبالطبع يقدم له بعضها الأمل ويشبع حاجته التي ظل يجهلها “حاجته الجمالية” علّه يشفى من “أنيميا الجمال” المرض القاتل لإنسانيته؛ المهدّدة دائما بالموت والفناء.