نهلة الشريف: حين تصبح المحكمة خصمًا إضافيّا

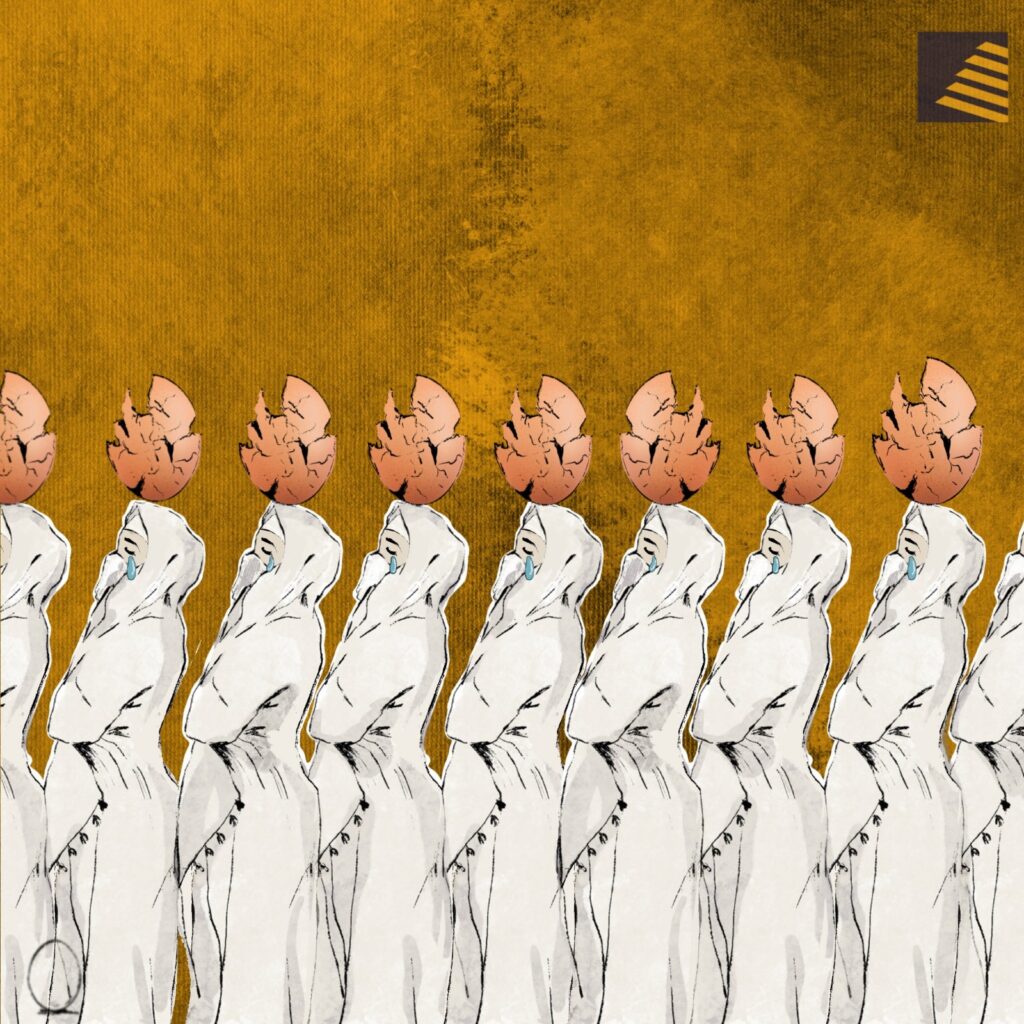

تدخل المرأة إلى المحكمة وهي محملة بعبء النزاع الأسري وخوفها على أطفالها ومن عدم الاستقرار، والقلق من التأخر في إنهاء القضية أو سوء المعاملة وتصنيفها بانطباعات مُسبقة من المجتمع كونها مطلّقة.

ففي قضايا الأحوال الشخصية لا تواجه المرأة خصمها فقط؛ بل منظومة كاملة تشكك في وجودها وتنكر رجاحة قراراتها، وتستغل ضغوطات المجتمع عليها ليتم التعامل معها كعبء لا كمواطِنة.

كثير من النساء يتعرضن داخل أروقة المحاكم لاختلاف المعاملة من بعض الموظفين، سواء كانت المعاملة سيئة أو مبالغة في الاهتمام لاستغلالها لاحقًا.

ففي نظرهم، قوانين الأحوال الشخصية والأسرة ليست أولوية العمل في حال كان من طالب بها المرأة نفسها، حيث ما يزال المجتمع يتظاهر بالتماسك الأسري ويُقدّم ذلك النفاق والتظاهر بشأن حق وسلامة واستقرار الأم المطلقة وأطفالها.. لا يُمارَس هذا التعقيد عبثًا، بل كوسيلة للسيطرة.

ما تتعرض له النساء داخل المحاكم الليبية لا يمكن فصله عن سياق العنف المؤسسي الذي تم توثيقه عبر صفحات حقوق المرأة في ليبيا ومنصات المجتمع المدني، وشهادات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي .. وما لم يُذكر وخفي يظل أعظم وأخطر.

لماذا يعدّ عنفاً مؤسسياً وليس سوء إدارة فقط؟

لأنه متكرر. ويستهدف فئة المطلقات والحاضنات والأطفال، يُمارَس من موقع سلطة، ويؤدي لضرر نفسي واجتماعي واقتصادي يصعب تحديد مسارب المسؤولية بشأنه، فالقانون موجود نظريًا، لكنه يُطبَّق بطريقةٍ تمنح الرجل سلطة إضافية! ومن شدة اعتيادهم على الإهمال والفساد -منذ عقود، يستغربون وينكرون مطالبة أي مواطنة التسريع في تنفيذ مطالبها القانونية المستعجلة، كالنفقة وإلزام الزوج بها والتعويض وتوفير السكن الملائم لأطفاله.

المشكلة في ليبيا ليست في القانون فحسب، بل في طريقة فهمه وتطبيقه والبيئة التي يُمارَس فيها، فالمرأة والطفل يملكان حقوقًا على الورق، لكنهما يدفعان ثمنًا نفسيًا واجتماعيًا ثقيلًا للحصول عليها.

القاضي وموظفو المحكمة والشرطة القضائية هم أبناء ذات المجتمع الذي صُمم أساساً لضبط المرأة.

وقد اعتاد الموظف في بيئة المحكمة أن يبدأ حديثه مع المواطنة عن تفاصيل المشكلة، حتى يستدرج الحوار لمواضيع أبعد عن سبب تواجدها في المكان، إجراء بسيط يتحول إلى رحلة إنهاك، فقط لخلق حاجة مصطنعة للموظف، لا للقانون، وهكذا، يصبح الحق مشروطًا بالاستعطاف، أو الصبر، أو القبول بلعبة غير متكافئة.

وعن تجربتي الشخصية في هذا المكان، فقد كانت حتى الممرات نفسها مسرحًا لهذه اللعبة:

فالممرات في المؤسسات الحكومية ليست مجرد مكان انتظار، بل مساحة مراقبة، تُفحص فيها المرأة، وتُجمع عنها المعلومات، وتُختبر حدود صبرها ويتم مقايضتها بقليل من الوقت مقابل تسهيل أمورها القانونية، ولكن ليس لدى النساء في هذه المدينة الوقت الكافي للقيام بالأمور التي يحاول الموظفون إرغامهن عليها، فالمرأة لا تملك ترف الانتظار، ولا ترف التردد اليومي على المحكمة، ولا رفاهية التفريغ النفسي الذي يتطلبه كل هذا الإذلال.

في السابق، كنت أظن أسئلتهم عن تفاصيل قضيتي شيئًا روتينيًا، حتى أدركت أن للرجال مجالس “نسائية” بناءً على تعريفهم لها (بما أنهم يصفون مواضيع مجالس النساء بالأحاديث التافهة المعبأة باللمز والنميمة)، إذ تمتلئ أحاديثهم بسخافاتٍ لا غرض منها غير معرفة قصص النساء داخل المحكمة، لاستغلال كل فرصة آتية على حسب نقاط ضعف كلٍ منهن، ففي تلك المجالس، لا تُناقَش القوانين، بل تُستباح الحكايات، ولا يُبحث عن العدالة، بل عن استغلال القصص.

“كان أكثرهم يحب خدمة النساء، ولكن ليس بشكل مباشر وبسيط. بل يستلذ بتعقيد الأمر عليها كي تلجأ إليه وتطلبه للمساعدة، رغم أن ما تطلبه هو حق لها ولا يستحق كل هذا الاستغلال، مجرد توقيع أو ختم على مستند من أوراقها الخاصة.”

كما تُعاقَب المرأة على تمسكها بحقها ورفضها كل المقايضات، فكل امرأة ترفض الدخول في لعبة “التسهيل المشروط”، تدفع ثمنًا مضاعفًا من التعطيل، والتجاهل ، أو تأجيلًا مفتوحًا، وهذا أيضًا ليس خللًا عابرًا، بل ممارسة متكررة لأبناء بيئة تعيش حقيقتها في الخفاء، وتمنح لنفسها حق الانحطاط الاجتماعي وفقًا لموازين قوى بدائية.

إجراء بسيط يُحوَّل إلى معركة استنزاف، لا لسببٍ قانوني، بل لإجبار المرأة على طلب “المعروف” بدل الحصول على الحق.

المرأة لا تطلب معاملة خاصة، ولا امتيازًا، هي تطلب فقط ألا تتحول المحكمة إلى خصم إضافي، وألا يُستغل ضعفها، وألا تُقايَض حقوقها. فالعدالة التي تحتاج المرأة أن تدفع ثمنها من كرامتها، أو صمتها، أو سلامتها النفسية.. ليست عدالة أبدًا مهما تزيّنت بالأختام والأحكام.

أما تأخير القضايا لا يعاقب المرأة وحدها، بل الطفل أيضًا، الذي ينتظر نفقةً لا تأتي ويعيش في بيئة غير مستقرة ويُستخدم كورقة ضغط، لكن المحاكم لا تتعامل مع الوقت بوصفه عامل خطر على الطفل، ففي هذه الحالات، لا يُعاقَب الممتنع عن الدفع، بل تُترك المرأة والطفل في فراغ اقتصادي، وكأن التأخير مجرد إجراء إداري طبيعي، لا شكلًا من أشكال العنف الذي يعطل حتى حقوق الطفل القانونية من أوراق الهوية والأحوال المدنية، من جواز السفر، شهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية. ويزيد من اعتماد الأطفال على الأم وحدها في مواجهة النظام الذي يُفترض أنه يحميهم.

ومعالجة ما تتعرض له النساء داخل المحاكم لا يمكن أن يتم عبر النوايا الحسنة، بل عبر إصلاحات واضحة وعاجلة تخص قوانين حماية المرأة والطفل، بآليات إلزام حقيقية وحديثة، تحت منظومة واحدة تشمل التحاكم بشكل قانوني من كل محاكم مدن ومناطق الدولة، لضمان تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والسكن بسرعة، وتدريب القضاة والموظفين على الحساسية الجندرية وفصل القناعات الثقافية عن تطبيق القانون.

ختامًا، إن الحديث عن هذا الواقع ليس تشهيرًا، بل ضرورة حقيقية تستدعي المواجهة. كما أنه واقع كل امراة وأم ليبية رمتها الظروف في ممرات المحاكم، وليس -فقط- تجربة أو كفاحًا شخصيًا.