“الرحيل إلى الجنّة”.. حوار مع الروائي محمد النعاس

تقديم وحوار: مو مصراتي

تتقدّم رواية “الرحيل إلى الجنّة” داخل مساحة تتشابك فيها الذاكرة المجروحة مع صمتٍ ثقيل، وتُقرأ فيها النجاة مثل أثرٍ لعطبٍ تاريخي. فمنذ الصفحات الأولى، يضع محمد النعاس القارئ في قلب تجربة تكوّنت على تخوم الطفولة، لتتّسع وتشمل الذنب والمنفى في سنوات عُمر حياة بطلها. إنها تجربة تعاملت مع الإبادة الجماعية في برقة كجرحٍ غائر في الوعي الليبي، وسؤالٍ حيّ يحاول العثور على لغة تستطيع من خلالها التعبير عن الكارثة.

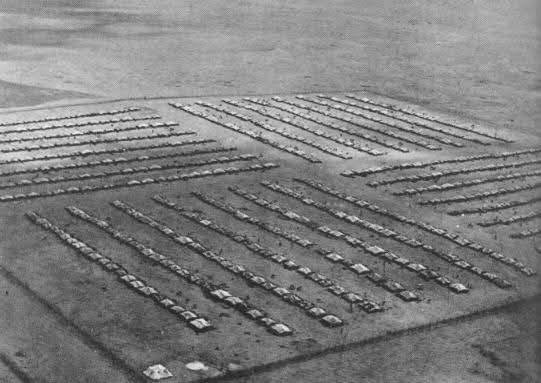

تكشف الرواية عن فظائع الاحتلال الإيطالي من خلال مسار إنساني حول سياسات التهجير القسري ومعسكرات الاعتقال وتجويع الأهالي، في موازاة نظام إداري وعسكري اشتغل منذ بداياته على محو أثره. فقد تأسّست الإبادة في ليبيا ضمن رؤية استعمارية هدفت إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والسكان، ثم جرى لاحقًا ترتيب الذاكرة بما يخدم صورة إيطاليا في مرحلة ما بعد الفاشية. بقي الأرشيف الإيطالي المرتبط بالاحتلال في ليبيا مادةً شحيحة ومجزّأة، ومحاطة دومًا بقيود جعلت الوصول إليها عملًا بالغ الصعوبة.

أسّس هذا الشحّ الأرشيفي لمسار من السرديات الناقصة تحوّلت فيها الإبادة إلى معرفة شفوية متداولة داخل العائلات الناجية، وإلى ذاكرة محلية متوارثة في الشرق الليبي، فيما ظلّت خارج المتن الرسمي الأوسع، كما هو حالها خارج الكتابة الأوروبية السائدة عن القرن العشرين. وقد انعكست هذه البنية على علاقة الليبيين أنفسهم بتاريخ الاستعمار. فبين الغضب الكامن تجاه العنف المؤسِّس، والانجذاب الثقافي والحياتي إلى إيطاليا المعاصرة، تشكّلت علاقة مزدوجة تحضر فيها إيطاليا كبلدٍ حاضر في اليومي، غير أنه بقيَ غائبًا في الحسابات التاريخية حول تلك المرحلة.

وفي المقابل، تشكّلت العلاقة الإيطالية بليبيا داخل سردية أوروبية أعادت تعريف إيطاليا كبلد “تحرّر” من الفاشية، وكونت لنفسها صورة البلد الضحية في الحرب العالمية الثانية. بقي الاستعمار الإيطالي في أفريقيا خارج دائرة المساءلة العامة، واستقرّ في الهوامش بعيدًا عن النقاش الأخلاقي والسياسي الذي طال تجارب استعمارية أخرى. وبذلك تواطأ صمت المستعمِر الذي أعاد كتابة صورته، وصمت المستعمَر الذي ورث ذاكرة ناقصة.

تشتغل “الرحيل إلى الجنة” داخل هذا التركيب المعقّد من الذاكرة والصمت، وتُقيم الأدب في المساحة التي تشكّلت بين الشهادة الغائبة والوثيقة المؤجّلة. ومع هذا فهي لا تسعى في الأصل إلى استعادة ما فُقد كما لو أنه حقيقة مكتملة، بل إلى الإنصات إلى أثر هذا الفقد، وإلى مساءلة الكلفة الإنسانية لسياسات النسيان الطويلة. وبهذا المعنى أيضًا صار الأدب هنا فعل كشفٍ لبنية تاريخية متجذّرة، وأشبه بمحاولة لفتح اللغة على ما ظلّ عالقًا خارج الأرشيف ومسألة الاعتراف والحكاية الجاهزة.

قرأتُ “الرحيل إلى الجنة” في مسودتها الأخيرة قبيل صدورها مؤخرًا عن دار الفرجاني، وكان هذا مفتاحًا لطبيعة هذا الحوار. فقراءة النص وهو ما يزال في طور المراجعة أتاحت لي أن أناقش محمد النعاس في بعض خياراته قبل استقرارها في النسخة المطبوعة، ولهذا أتى هذا الحوار امتدادًا لنقاشٍ سابقٍ ظلّ يتشكّل على هامش الكتابة، ثم عاد هنا أكثر وضوحًا واتساعًا. قُربنا للنصّ قبيل نشره جعل الحديث عنه هنا أقلّ احتفاءً بالنتيجة وأكثر اشتغالًا على الحيثيات. إذ لا نبدأ من التعريف بالرواية، بل مباشرةً من داخلها. أي من مفاصلها، وأسئلتها التقنية، وتوتّراتها الأسلوبية. وكيف اختار النعاس أن يُبقي بعض الشخصيات في دائرة الصمت وكيف رتّب التعاقب بين طفولة جاب الله وشيخوخته وكيف تحوّلت الفراغات إلى جزء من المعنى الكامل للحكاية.

جرى هذا الحوار مع محمد النعاس في المرسى، بتونس العاصمة، يوم الثلاثاء 13 يناير 2026. التقينا عند الخامسة والنصف مساءً في الحيّ الذي يقيم فيه منذ مطلع عام 2024، وتمشّينا قليلًا في الشوارع القريبة، وبدأنا الكلام عن صدور الرواية أخيرًا وتفاصيل النشر، ثم عن أسئلة ظلّت ترافق النص منذ قراءة مسودته الأخيرة. انتقل الحديث لاحقًا إلى مقهى قبالة البحر، وفي هذا الجو أخذ النقاش شكله المفتوح وعاد إلى الرواية عبر لغتها وبنائها وإيقاعها، وإلى اللحظات التي تشكّلت فيها منذ الشرارة الأولى للكتابة، إلى فترات التعثّر، ثم العودة التي أعادت للنص حركته. حضرت الأبوّة في الحوار كحالة راهنة أثّرت في حساسية الكتابة ونبرتها، كما حضر أثر فوز روايته الأولى “خبز على طاولة الخال ميلاد” بالجائزة العالمية للرواية العربية والبصمة التي تركتها على علاقته بالنص. هكذا تشكّل اللقاء مثل مساحة تفكير مشتركة.

مو. مصراتي (دروج): كتبتَ في منشور لك على موقع فيسبوك بمناسبة صدور الرواية أنك كنت تعرف، نظريًا، بفظاعة معسكرات الاستعمار الإيطالي في برقة، لكن قراءة كتاب علي عبد اللطيف حميده (الإبادة الجماعية في ليبيا) أخافتك على نحو مختلف، إلى درجة أنك تركت الكتاب وجلست تكتب فاتحة قصة جاب الله مباشرة. ما الذي حدث في تلك اللحظة تحديدًا؟ هل كانت الصدمة في المعرفة نفسها، أم في تفصيل كسر المسافة بين التاريخ والخيال، وجعلك تنتقل من موقع القارئ الغاضب إلى ضرورة الكتابة؟

محمد النعاس (م.ن): هي المعرفة السابقة فعلًا. صحيح أنني قرأت من قبل عن الموضوع، وعن تفاصيل لها علاقة بالتاريخ الليبي، لكن لم يكن ذلك عبر كتاب مخصّص بالكامل لمسألة الإبادة الليبية. إضافة إلى ذلك، كنت دائمًا أسمع من أصدقائي القادمين من الشرق في ليبيا قصصًا عائلية تتمحور حول الإبادة وما جرى، وما عاشه أجدادهم الناجون في المعتقلات. غير أن هذه القصص كانت، في الغالب، تدور حول المعتقلات نفسها، وما حدث داخلها. كتاب الدكتور علي، هو الكتاب الوحيد الذي قدّم مادة متكاملة ومخصّصة بالكامل عن الإبادة في ليبيا. والأهم من ذلك أنه لم يعالج المسألة معالجة أكاديمية بحتة. فقد اعتمد على شهادات عدد كبير من الناجين من المعتقلات، واستخدم هذا الكمّ الهائل من التاريخ الشفهي بوصفه مادة مضادّة للروايات الرسمية التي أنتجتها دول ما بعد الحرب العالمية الثانية. تلك الروايات التي، بعد إسقاط الفاشية وإعدام موسوليني، جعلت منه كبش فداء لكل الشرور التي عرفتها إيطاليا، لتُعاد بعدها صياغة صورة إيطاليا في المخيال العالمي. وكأن أوروبا أنقذت إيطاليا من تاريخها تحت حُكم موسوليني والفاشية. لقد خصّص الدكتور علي جزءًا كبيرًا من كتابه لنقد ما فعله الغرب تجاه الاستعمار الإيطالي، من خلال ما سمّاه سياسات النسيان، أو سياسات التناسي بالأحرى، وفي إنتاج أسطورة الشعب الطيّب.

دروج: وبالذات أن الموضوع كان ممنهجًا منذ البداية..

م.ن: بالضبط. الأوروبيون والأميركيون أرادوا لإيطاليا أن تكون جزءًا من المحور الأوروبي في مواجهة التمدّد الشيوعي، ولا سيما أن الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تتمدّد داخل إيطاليا نفسها، واستمر هذا التمدّد فعليًا حتى ثمانينيات القرن الماضي، مع بقاء الصراع قائمًا بين الشيوعيين والفاشيين الجدد. لهذا، فالكتاب بأكمله مليء بتفاصيل تتعلّق بسياسات التذكّر لدى الناجين، في مقابل سياسات النسيان التي انتهجها المحور الغربي الليبرالي. أما التفصيل الذي أتحدّث عنه، والذي لم أجده في كل ما قرأته أو سمعته سابقًا، لا في الكتب، ولا حتى في قصص أصدقائي عن أجدادهم الذين نجوا من المعتقلات، فهو غياب الحكايات عن الرحلة إلى المعتقلات. فمعظم قبائل برقة مرّت بتجربة الاعتقال، سواء في معتقل العقيلة أو غيره، لكن الوصول إلى تلك المعتقلات كان في الغالب سريعًا، إمّا نقلًا عبر البحر، أو لأن المعتقل كان قريبًا نسبيًا. ولكن التفصيل الذي أثار غضبي، ودفعني فعلًا إلى الكتابة، هي القصدية في معاقبة بعض القبائل التي كانت متعاونة مع المقاومة. فقد تعمّد الفاشيون إرغام هذه القبائل على قطع مسافات طويلة عبر الصحراء الليبية للوصول إلى المعتقل. وبهذا، عاقبوهم مرتين: مرة بعقوبة الاعتقال نفسها، وهي عقوبة شنيعة وقاسية للغاية، ومرة بعقوبة الرحلة إلى المعتقل، أي الإخراج القسري من الوطن. وهم يسمّون نجوعهم وطن. هذا التفصيل تحديدًا، لا أعرف لماذا، تفاعلتُ معه أكثر من غيره، وكان الشرارة التي دفعتني إلى الكتابة.

دروج: استفزّك.

م.ن: نعم، استفزّني. واستفزّني أيضًا أنه ورد بهذا الشكل. فالدكتور علي عبد اللطيف حميدة مرّ عليه مرورًا عابرًا؛ لم يخصّص له سوى فقرة صغيرة في الكتاب، ولم يفصّل كثيرًا فيما حدث داخل تلك الرحلات. أشار إلى بعض ما جرى، لكن من دون تفصيل واسع.

دروج: ربما كانت الرحلة نفسها مساحة رمادية، بسبب عدم توفّر معلومات كافية حولها.

م.ن: بالضبط، كانت مساحة رمادية. وربما لا يُعدّ ذلك خطأً من الدكتور علي، ولا تقصيرًا من الناجين أنفسهم. فالناجون، في النهاية، يتذكّرون العقاب الحقيقي، أو الجحيم الحقيقي، أي ما حدث داخل المعتقل، والذي كان أضعاف قسوة الرحلة نفسها. لكن هذه التفصيل تحديدًا استفزّني كثيرًا، ودَفعني إلى محاولة ملء هذا الفراغ قدر الإمكان؛ وهو فراغ موجود في السرد، كما هو موجود في الجغرافيا أيضًا، بين طبرق والعقيلة، وهي مسافة طويلة جدًا على الخريطة الليبية. حاولت التفكير وقتها بكيفية ملء هذا الفراغ.

دروج: تذكر في منشورك أيضًا أن كتابتها كانت متعثّرة زمنًا طويلًا، ثم عاد اندفاعها بعد السابع من أكتوبر 2023، متزامنًا مع ولادة ابنك عمر، ومع عملية “طوفان الأقصى” والإبادة الجماعية التي أعقبتها في غزة، ومع إحساس بتطابق تاريخي بين سياسات تهجير قديمة وأخرى تتكرّر اليوم. كيف اجتمعت هذه العناصر داخلك؟

م.ن: لا أعرف بصراحة كيف اجتمعت هذه العناصر. الكتابة، وأنت تعرف، تحدث فيها أحيانًا أشياء أثناء العملية نفسها، من دون أن تستطيع تأويلها، أو حتى محاولة تأويلها. وربما إذا حاولتَ تأويلها يخرج التأويل خاطئًا. لذلك لا أستطيع القول إن هناك علاقة واضحة أو مباشرة. ما حدث هو الآتي: بدأت كتابة الرواية في سبتمبر 2022، وقضيت نحو شهرين أكتب فيها بانتظام، ثم بدأ التعثّر. كان ذلك في رأيي نتيجة عدم امتلاكي لخلفية واسعة أو مكتملة عمّا حدث، وربما لهذا الأمر أيضًا تبعات أخرى. فما جرى بعد الفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية ترك أثره؛ إذ ظهرت مشكلات ذاتية تتعلّق بمحاولة إنتاج عمل أفضل مما سبق، إلى درجة أن هذا السعي نفسه قد يشلّك أحيانًا، فتصل إلى لحظة لا تنتج فيها شيئًا.

دروج: لكن كانت لديك محاولات في تلك المرحلة، غير الرحيل إلى الجنة..

م.ن: نعم، لكنها ليست محاولات بالمعنى الدقيق. العراك في جهنم كان مشروعًا قائمًا أصلًا من قبل.

دروج: وهو مشروع جاء أيضًا بعد الفوز بالجائزة.

م.ن: ليس تمامًا. كانت العراك في جهنم قصة قصيرة كتبتُها في 2015 أو 2016. وفي بدايات 2022 كنت أعمل على مشروع آخر، وكنت أريد الهروب منه، فخطرت ببالي فكرة تحويل تلك القصة إلى رواية. شعرتُ أن قالب القصة القصيرة، مهما كان جميلًا، لم يعد ملائمًا لحكاية العراك في جهنم. فبدأت العمل عليها، ثم توقّفت، ثم عدت إليها لاحقًا في سبتمبر، في الفترة نفسها التي كنت أكتب فيها الرحيل إلى الجنة..

دروج: بدأتهما معًا؟

م.ن: نعم، بدأتهما في الوقت نفسه، لكنني مِلتُ أكثر إلى العراك في جهنم. كانت… لا أريد أن أسمّي ذلك تنفيسًا عن غضب، لكن أثناء الكتابة لم يكن لدي أي هدف محدّد منها. أنا شخصيًا لا أسمّيها حتى رواية. هي مجرّد حكاية عبثية. وكان مغزاها الأساسي استعادة الشغف الذي فقدته في الأشهر التي سبقت كتابتها.

دروج: لعبٌ داخل الكتابة..

م.ن: بالضبط. كانت لعبًا داخل الكتابة، ومحاولة لاستعادة الشغف في تلك الأشهر التي أعقبت الفوز بالجائزة، وربما حتى قبلها بقليل. شعرتُ حينها أنني وجدت مشروعًا أستطيع العمل عليه من دون التفكير في أي شيء آخر: أستيقظ صباحًا وأشتغل عليه وألعب، من دون الإحساس بأن هناك غاية أو هدفًا خارجيًا سوى ذلك. لاحقًا، أرسلت النص إلى أحد الأصدقاء عندما سألني عمّا أعمل عليه في تلك الفترة، قلت له إنني أكتب هذه الحكاية فقط، وليس لدي أي مشاريع أخرى، ولم يكن في بالي أصلًا أن أنشرها. هو من شجّعني على نشرها.

دروج: وبعد إكمال العراك في جهنم، عدتَ إلى الرحيل إلى الجنة؟

م.ن: حاولت. في تلك الفترة كتبتُ ربما سبعة آلاف أو ثمانية آلاف كلمة، ثم في عام 2023 دخلتُ في مشاريع أخرى، فكنتُ دائمًا أُعطي تلك المشاريع أولوية. وكان ثِقَل الموضوع نفسه، الذي تتناوله رواية الرحيل إلى الجنة، أحد الأسباب التي جعلتني أهرب منها باستمرار. لم أحبّ ذلك.. فموضوع العراك في جهنم كان أسهل؛ كتابة بلا حسابات، بلا حذر. أما الرحيل فموضوعه أكثر جدّية، رغم أنني لا أحبّ أصلًا فكرة “الكتابة الجادّة” في مقابل “الكتابة السهلة”.

دروج: ممكن قصدك لأن “الرحيل..” كانت بحاجة إلى اجتهاد أكبر من “العراك..”.

م.ن: صحيح. كانت بحاجة إلى اجتهاد أكبر في البحث والقراءة. إضافة إلى ذلك، فأنا كنت دائمًا أكتب عن عالم تاجوراء وعالم طرابلس. أمّا عالم “الرحيل..”، مهما بدا متشابهًا في بعض التفاصيل، يظلّ عالمًا بعيدًا عنهما. نحن هنا نتحدث عن برقة، وليس عن برقة بنغازي، بل برقة عالم القبائل والبدو، وفي حقبة تاريخية قديمة. كان من الصعب عليّ أن أدخل هذا العالم بسهولة كما حدث في نتاجي السابق. فعلى سبيل المثال، في “خبز على طاولة الخال ميلاد”، والتي تدور أحداثها في طرابلس، كنت أستطيع، كمؤلف، أن أبني العالم السردي لبير حسين كتأويل لتاجوراء. أما في “الرحيل إلى الجنة”، فنحن أمام عالم مختلف جذريًا. لذلك كانت التحدّيات فيه كبيرة، وكانت تظهر لي دائمًا كـبُعبع. عندما كنتُ أعود للكتابة وأخطّ فيها سطرين أو ثلاثة أو صفحة، لطالما شعرتُ بأن الكلمات تخرج منّي بصعوبة شديدة. وبقيَ الأمر كذلك إلى أن جاء السابع من أكتوبر، كما قلتَ. وكان حدثًا فاصلاً، سواء في حياتي الشخصية أو في العالم العربي، بل في العالم كله. في حياتي الشخصية، تزامن ذلك مع ولادة ابني عمر، في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الأحداث.

دروج: هل أعادت لك الأبوّة حساسية مختلفة تجاه شخصية جاب الله كطفل في الرواية؟

م.ن: لا أعرف حقًا ما الذي تُحدثه الأبوّة في الإنسان. حتى الآن ما زلتُ أحاول الإمساك بمعنى هذا التحوّل. لكن من المؤكد أن هناك أمورًا كثيرة تغيّرت، وربما من بينها ارتفاع الإحساس بالمسؤولية عندي. في إحدى اللحظات، جلست أفكّر: لو أردتُ أن أترك شيئًا لجيل عمر، لا لي أنا أو لجيلنا، سمّه واجبًا وطنيًا، أو حسًّا أخلاقيًا، أو أي تسمية أخرى، فما الذي يمكن أن يكونه هذا الشيء؟ بالنسبة لي، كان هذا النص، الرحيل إلى الجنة. والسبب أن هناك، كما يوضح الدكتور علي في كتابه، خصوصية في التعامل مع تجربة الإبادة في ليبيا. نحن في طرابلس، أو في غرب ليبيا عمومًا، لا نحمل هذه التجربة ولم نتعامل معها باعتبارها تجربة جمعية. صحيح أن هناك قبائل هُجّرت قسرًا، وأخرى هاجرت طوعًا إلى تونس وغيرها، لكن ليس بالعنف نفسه الذي وقع في شرق ليبيا. في الشرق، هذه السردية موجودة ومتوارثة شفهيًا، غير أنها لم تُدرَّس لنا. أنا شخصيًا لا أتذكّر أننا درسنا هذا الموضوع في مناهج التاريخ. وحتى في فيلم عمر المختار: أسد الصحراء، الذي يُعدّ أحد المراجع البصرية عن تلك المرحلة، لم يكن التركيز كبيرًا على معسكرات الاعتقال رغم حضورها. كانت وظيفتها في الفيلم، إلى حدّ كبير، هو التمهيد لمشهد شنق عمر المختار في أحدها، وهو أمر مفهوم فنيًا. غير أن ما أدركته هو أن جيل ابني عمر على الأرجح لن يعرف شيئًا عن المعتقلات الفاشية. نحن أنفسنا، كجيل، نكاد لا نعرف عنها شيئًا. وأعتقد أنه لو أُجري اليوم استطلاع في غرب ليبيا، وهو ما فعله الدكتور علي، فلن تجد عددًا كبيرًا من أبناء جيلنا يعرفون عن هذا الموضوع. هذه المعلومة كانت صادمة بالنسبة لي.

دروج: وكان لها تأثير حاسم..

م.ن: نعم. إضافة إلى ذلك، فإن الإبادة الجارية في غزة جعلتني أتعامل مع الموضوع بحساسية عاطفية مختلفة، وبفكرة أن ابني نفسه قد لا يعرف يومًا ما الذي حدث في ليبيا إبّان الاستعمار الفاشي. هذا ما منحني الدفعة للعودة إلى كتابة الرواية ومواصلة العمل عليها. ولهذا السبب أيضًا جاء الإهداء في الرواية إلى عمر وجيله. أما مسألة تقمّص شخصية الطفل، فلا أظنها بهذه المباشرة.

دروج: ليست المسألة تقمّصًا بقدر ما هي الحساسية التي أنتجتها هذه المرحلة، في السنوات الثلاث الأخيرة تحديدًا.

م.ن: أنا أتفق معك في هذه النقطة، لكنني لا أحبّ أن أحمّل الموضوع أكثر مما يحتمل. منذ بداياتي في الكتابة، لديّ نصوص كثيرة بأصوات أطفال. دم أزرق مثلًا كُتبت بصوت طفل، وغيرها.

دروج: لكن هنا نحن أمام طفل في مواجهة الإبادة. في الوقت الذي تصلنا فيه الصور والفظاعات مباشرة، وفي الوقت الذي أصبحتَ فيه أبًا.

م.ن: أكيد، بالطبع. حضور شخصية جاب الله في هذه المرحلة، مع الحضور اليومي لعمر في حياتي، جعلني أتخيّل باستمرار ماذا لو وجد عمر نفسه يومًا في مواجهة هذه الفظائع التي نشاهدها، والتي كنت أكتب عنها أيضًا. لكن، في الوقت نفسه، ما زلتُ لا أودّ تحميل هذه العلاقة أكثر مما تحتمل.

دروج: دعنا نبقى قليلًا مع جاب الله في طفولته قبل الانتقال إلى شخصيته في الشيخوخة. إذا كانت قراءتي دقيقة، فالرواية تقوم، في جوهرها، على رحلتين متداخلتين: رحلة جاب الله نحو ما كان يعتقد أنه الجنة، وفي المقابل رحلة الضابط بينفينوتو داخل هلوساته نحو الجحيم، بسردية تقترب من الكوميديا الإلهية، ولكنها تبدو أيضًا كرحلة ضميرية. وأنا أقرأ، شعرتُ أن النص مبني فعلًا على هذا التوازي: جاب الله نحو الجنة، وبينفينوتو نحو الجحيم الضميري، خاصة أن مساريهما يلتقيان في نقطة الذهاب إلى معسكرات الاعتقال. هل كان هذا التوازي واضحًا لديك منذ البداية؟

م.ن: لم تكن لديّ خطة واضحة منذ البداية. في بداية المشروع، لم تكن شخصيتا بينفينوتو ولا كمال موجودتين أصلًا. كانت الرواية ستُكتب كاملة بصوت جاب الله فقط. لكن أثناء الكتابة، وهذا ما يحدث لي دائمًا، لا أكتب وفق خطة مسبقة. قد تكون لديّ نقطة بداية، أو خطوط عامة، وأحيانًا تكون النهاية حاضرة في ذهني، ليس كنهاية حتمية، بل كدليل أو إشعار أستعين به أثناء السرد أو أثناء الرحلة. وغالبًا ما لا تكون هي النهاية التي أصل إليها فعليًا. خلال الكتابة، ظهرت في ذهني شخصية كمال، ثم لاحقًا شخصية بينفينوتو، كانعكاس لشخصية جاب الله. وما حدث هو أن الاثنين كانا، في جوهر الأمر، يسيران نحو الجحيم نفسه، غير أن تجربة جاب الله كانت مختلفة؛ إذ كان يتصوّر هذا المسار بوصفه صورة للجنة. والسبب أن هذه الرحلة كانت بالنسبة له أشبه بسرّ لم يكن قادرًا على مشاركته. أعني تلك الرؤى أو الأحلام أو التجربة الداخلية. وحتى عندما حاول مشاركتها، اختفت عنه هذه الرؤى تمامًا. لهذا يمكن القول إن بينفينوتو وجاب الله كانا يسيران معًا نحو المكان نفسه، لكن بطريقتين مختلفتين تمامًا. جاب الله كان يسير بحلم، وبحمولة تخييلية نعرفها جميعًا تقريبًا كأطفال نشأنا في العالم الإسلامي، حيث توجد دائمًا صورة ما للجنة، أحيانًا طفولية، وأحيانًا بريئة. أما بينفينوتو، فكان يسير محمّلًا بشحنة ثقافية ومعرفية جاهزة، ويرى ما يحدث من موقعه كفاعلٍ واعي. حتى دلالة الرحلة نفسها تختلف: فجـاب الله يذهب إلى هذا المكان داخل رؤاه محمولًا، وليس باختياره، ثم يكتشف ما في داخله. بينما بينفينوتو هو الفاعل في رحلته؛ يسير إليها بإرادته، يرى ويقابل الشخصيات التي يلتقي بها خلالها.

دروج: لماذا اخترتَ هذا الشكل تحديدًا في تقديم رحلة بنفينوتو داخل الجحيم؟

م.ن: لماذا؟ (يفكّر).. ربما يبدو هذا كليشيه إلى حدّ ما؛ أقصد وجود شخصية ضابط إيطالي يشعر بالذنب، وما إلى ذلك. لكن ذنب بينفينوتو ليس نابعًا من شعور إنساني تجاه الضحية، بل هو ذنب ديني. فهو، طوال السرد، يتحدّث عن يسوع وعن الرّب، ويحاول فكّ رموز الإشارات بوصفها علامات دينية. لذلك فذنبُه ذنبٌ ديني بالأساس. ومن هنا بدا وكأنه داخل الجحيم يحاول تطهير نفسه من هذا الذنب.

دروج: تعاملك مع رحلته، والتي لا أراها أحلامًا أو رؤى بقدر ما أراها هلوسات، يقدّم جحيمًا تلتقي فيه شخصيات وضبّاط من الواقع التاريخي نفسه. هنا يظهر تشابه مع الكوميديا الإلهية.

م.ن: هناك لعب إلى حدّ ما على الكوميديا الإلهية، وكذلك على رسالة الغفران. لكن أودّ أن أصحّح نقطة مهمة: أنا، عن قصد، لم أرغب في القول إن ما يحدث هلوسات، أو أحلام، أو غير ذلك. تركتُ هذا الخيار للقارئ. من أراد أن يراها أحلامًا، فهي أحلام؛ ومن أرادها رؤى أو هلوسات، فهي كذلك. ولهذا، حتى في بداية الرواية، في الحوار بين كمال وجاب الله، حين يسأله عن رحلته إلى إيطاليا، ويقال له إنه مشى فوق الماء، يردّ جاب الله: قالوا. وكأن الأمر غير مهم. إذ لم أرغب في الشرح كثيرًا. قد تكون هناك إشارات بسيطة، لكنني فضّلتُ عدم توضيحها.

دروج: هي ليست واضحة بالطبع، لكن أثناء القراءة تشكّل لديّ إحساس مبكّر بأنها هلوسات. وهو استنتاج جاء من كون الجميع كانوا في رحلة عذاب عبر الصحراء: المعتقلون والضباط معًا. الضباط الإيطاليون، ومنهم بينفينوتو، لم يكونوا معتادين على الصحراء أصلًا. كانت الرحلة بالنسبة لهم عذابًا أيضًا، وربما لهذا لم يعد واضحًا لديهم إن كانوا يعيشون حلمًا أم كابوسًا، أو هلوسات حُمّى. وهنا تظهر مفارقة: بينفينوتو، أثناء أدائه لمهامه وتعاملاته اليومية، يبدو حاضرًا وواعيًا، لأن هذا جزء من مسؤوليته كضابط. لكن ما إن ينسحب إلى خيمته، في عزلته، حتى تظهر هذه الهلوسات وتستحوذ عليه.

م.ن: كلامك صحيح. ويمكنني أن أضيف تفصيلًا آخرًا: في إحدى الفقرات، يحاول بينفينوتو مشاركة الناس المشي، وما إن يتحرّك معهم مسافة قصيرة حتى يصيبه الإعياء مباشرة، لأنه غير معتاد على هذه الرحلة كما هم معتادون عليها، رغم أن ما يتعرّضون له هو هجرة قسرية. ويبدو أن هذا، ولو بشكل غير واعٍ، هو ما أدخل بينفينوتو في تلك الرحلة التي تتأرجح بين الحلم والواقع، أو ما يمكن تسميته رحلة الجحيم التي مرّ بها.

دروج: عندما نلتقي جاب الله في كِبره، ويقول الراوي، كمال، إنه يبدو ما يزال طفلًا، هل يمكن فهم ذلك بوصفه استمرارًا نفسيًا لشخصية لم تُمنَح فرصة الاكتمال؟ بمعنى آخر، هل كبر جاب الله زمنيًا فقط، بينما بقي إدراكه للعالم محكومًا بلحظة الصدمة الأولى؟

م.ن: هذه في الأساس لعبة سردية بسيطة، ثم بُنيت عليها لاحقًا أمور كثيرة. كان التحدّي الأساسي أمامي هو كيف أجعل جاب الله، كراوٍ لتجربة الخروج والرحلة إلى المعتقل، يتحدّث بلسان طفل، وهو في الواقع رجل عجوز. ولهذا أوضحتُ في بعض مشاهد فصول الشيخوخة طريقة تعامله مع الكتب بشغف طفولي، وبعلاقة أقرب إلى علاقة طفل بالمعرفة. في المقابل، عندما يتحدّث عن موضوعات عامة، كعلاقته بروما، أو في مسائل سياسية، يكون صوته أقرب إلى صوت الرجل العجوز. لكن كلما اقترب السرد من الموضوع العاطفي، ومن التجربة الطفولية التي بُنيت عليها حياته كلها، بما في ذلك تجربة المنفى، فإنه يفقد السيطرة ويعود صوت الطفل داخله. فصوت الطفل هو الذي يخزّن هذه العواطف ويحتفظ بهذه الذكريات داخله. لذلك كان صوت الطفل هو الأقدر على التعامل مع الحكاية. لا أستطيع تخيّل الرواية لو اخترت صوت جاب الله العجوز كراوٍ لأحداث طفولته، لأن ذلك كان ليطرح مشكلات سردية عديدة. أولها أنه مهما كان الارتباط العاطفي بالحدث، إلاّ أننا عندما نكبر تتشكّل غالبًا مسافة ما بيننا وبين الحدث. يمكنني أن أضرب أمثلة كثيرة من حياتي الشخصية عندما أحكي اليوم عن قصص حدثت في طفولتي. ثانيًا، شخصية جاب الله في الشيخوخة تحمل قدرًا من السخرية، بل هي شخصية ساخرة أحيانًا. لذلك أردت تقديمه كفاعل مباشر وفجّ في الحاضر. أما حين يعود إلى أحداث الماضي، فإن شكل السرد ينقلب بالكامل، ويستعيد صوت الطفل حضوره وسيادته. كنتُ حريصًا على هذه التحوّلات للحفاظ على النبرة الطفولية وبالتالي البراءة. لأن حكاية جاب الله، في جوهرها، هي حكاية البراءة: كيف تحاول البراءة أن تفهم حدثًا ضخمًا بحجم الإبادة وهي في نفس الوقت ما تزال غير قادرة على استيعابه، فتدور بذلك في مسارات مختلفة حتى يمكنها مواجهته والتعامل معه. سواء مع الحدث نفسه، أو في علاقته بالشخصيات الرئيسية في الرواية: مسعود، الضابط بينفينوتو، الفقيه، أختاه، الرُعاة، وبالتأكيد شخصية الأم.

دروج: بما أننا تطرّقنا إلى حضور الأم، يبدو من الضروري التوقّف عندها في سؤال يفرض نفسه لسبب أو لآخر. فالأم حاضرة بقوة في الرواية؛ بل إن النص يبدأ بجملة ندائها على جاب الله، لكنها، طوال السرد، تظلّ حاضرة بصمت لافت. هذا الصمت لا يبدو غيابًا بقدر ما يبدو ثِقَلًا مستمرًا في الرواية. كيف تفكّر في هذا الصمت؟ هل هو صمت أمومي نابع من العجز أمام الكارثة، أم شكل من أشكال نقل الألم من دون لغة؟

م.ن: معك حق. الأم، بالنسبة للطفل، هي بمثابة مفسّر للعالم. ابني عمر، مثلًا، أحيانًا أجلس وأتحدّث معه، فيسألني سؤالًا وأجيبُ عليه. أحيانًا يقتنع، وغالبًا لا يقتنع. يذهب إلى أمه ويسألها السؤال نفسه ليتأكّد: هل ما قاله بابا صحيح أم لا؟ والحق أنني أحيانًا أعبث معه. أكون بصراحة أبًا مستفزًا. حتى الأشياء التي يعرفها، إذا سألني عنها، أقول له شيئًا آخر تمامًا. (يضحك).

دروج: يعني إذا سألك: هل هذه مخدّة؟ تقول له: لا، هذا راديو.

م.ن: (يضحك) نعم، مثلًا. هذا الصباح كان يرتدي قبعة شتوية، وسألني عن اسمها، فقلت له على سبيل المزاح إنها “مزهرية”. هزّ رأسه وقال لي: لا، هذه قبعة. ثم ذهب إلى أمه وسألها ليتأكّد. لكن بالعودة إلى سؤالك: الأم هي المفسّر الحقيقي للعالم بالنسبة للطفل. ولهذا من الناحية التقنية في الرواية، كان وجود الأم سيشكّل عائقًا كبيرًا. وأقول ذلك وأنا أشعر بصراحة وكأنني عاقبت هذه الشخصية ووضعتها في ظروف قاسية اخترعتها لها. وهذا مرتبط بحيادية الكاتب، أو لعلّه أدق أن نقول ديكتاتورية الكاتب. فوجود الأم كان سيعيق فهم جاب الله للعالم على هذا النحو الذي حدث. لو كانت حاضرة وتشرح له ما يجري، لكنّا خسرنا جزءًا كبيرًا من حبكة الرواية. هذا من الناحية التقنية. لكن ما قلته أنت صحيح أيضًا: جاب الله طوال الرواية يبحث عن أمه ويحاول التواصل معها. وكان صمتها هو طريقتها في التعامل مع الصدمة التي مرّت بها. وهذا يشبه إلى حدّ كبير ما نعيشه نحن كليبيين. أي حالة الصمت في علاقتنا بأبنائنا، وبآبائنا وأمهاتنا، إلا من رحم ربك. هذا الصمت لا يخصّ صدمة الاستعمار وحدها، بل يظهر حتى في التعامل مع الصدمات العائلية الأصغر، مثل وفاة أحد أفراد العائلة، أو مرضه. توتّر الصمت هذا حاضر دائمًا داخل الأسرة الليبية. ولا أعرف سببه تحديدًا، لكنه بالتأكيد يستحق دراسة عميقة.

دروج: بالتأكيد. وعلى الرغم من أن اختيارك لهذا الصمت كان نابعًا في الأساس من أسباب تقنية، إلا أنه يبدو أيضًا معبّرًا عن صدى انقطاع المجايلة المباشرة لدى الليبيين اليوم فيما يتعلّق بصدمة الاستعمار، حيث لا يصل الماضي إلا عبر شذرات، أو عبر صمت مطبق، وأحيانًا عبر ذاكرة تبدو مبتورة.

م.ن: بكل تأكيد. الأسباب التقنية في النهاية هي أسباب تبريرية للوصول إلى الهدف الذي تريده كمؤلف. لكن دائمًا هناك لاوعي يعمل في الخلفية، ويُخرج ما هو مدسوس في داخلك ككاتب. وهذا حدث معي حتى في أعمال سابقة، مثل “خبز على طاولة الخال ميلاد”. في كثير من الأحيان أظن أنني أقدِم على اختيار أظنه واعٍ، كأن أضع الشخصية في موقف معيّن أو أعرّضها لحدث محدد، ثم أعود لاحقًا لأكتشف أن اللاوعي كان قد سبق الوعي، وكأنه خدعه ليعمل بالطريقة التي أُنتج بها النص. هذا الأمر يظهر حتى في علاقتي الشخصية بأمي. فعلى الرغم من قُربي الشديد منها، فإن القصص الشخصية التي أتذكر أنها روتها لي قليلة جدًا. لا أذكر أنها كانت تحكي بالتفصيل عن طفولتها، أو عن كيف كبرت، أو كيف تزوّجت أبي. ما وصلني منها كان مجرد شذرات لا غير. فما بالك بحدث كبير وقاسٍ كما هو الحال مع شخصيات الرواية؟ فالرواية تبدأ أصلًا بحدث مقتل الابن البِكر. والابن البكر، مهما حاول الوالدان القول إن جميع الأبناء سواء، يستحيل أن يكون كذلك فعليًا؛ لأن البِكر هو الذي يمنحهم المعنى الأول للأمومة والأبوّة. هو الذي يجعلهما يدركان أنهما أصبحا والدين. وفي الرواية، تجربة فقدان الابن الأكبر “علي” أمام عيني أمه، شكّلت صدمة لم تعرف الأم كيف تتعامل معها. وحتى لاحقًا في السرد، ومن دون حرق للأحداث، يتّضح أثر هذه الصدمة في علاقتها بجاب الله، وفي الكيفية التي تنظر بها إليه. ستبقى، إلى ذلك الحين، غير قادرة على استيعاب ما جرى يوم قُتل ابنها البكر. أي كيف مات بكري أمامي، ولم أستطع أن أفعل شيئًا؟

دروج: أذكر أنه أثناء عملك على المسودة الأخيرة، كان لديك هاجس بحذف فصول الشيخوخة والتركيز فقط على الحدث الرئيسي أو الرحلة، وهو قرار بدا لي صادمًا حينها.

م.ن: كما قلتُ لك سابقًا، بدأت الرواية في الأصل بسرد الحدث الرئيسي فقط. لكنني واجهت مشكلة واضحة: لو استمريتُ في سرد قصة جاب الله كما هي، فسأضيّع فرصة مهمّة هي فرصة تفسير وتحليل كل ما حدث. لم أكن أرغب في الاكتفاء بسرد الحكاية وحدها. لهذا شعرتُ بالحاجة إلى إدخال شخصية كمال. وهي شخصية تخوض حوارات مع جاب الله. ويمكن ملاحظة أن فصول الحاضر في معظمها تقوم على الحوارات والنقاش، حيث تتناول الاستعمار نفسه، وعلاقة الليبيين بإيطاليا كذلك. إنها لعبة سردية يُناقَش فيها الموضوع داخل إطار روائي، ولكن من خارجه في الوقت نفسه. بمعنى آخر، كان هذا البناء محاولة لإعطاء جاب الله صوتًا ثانيًا خارج صوت البراءة. صوتًا واعيًا وبعيدًا عن الزمن الذي وقعت فيه الأحداث، ومدركًا فيها لما جرى له، ولقومه. لهذا قدّمتُ جاب الله في شيخوخته كقارئ ومثقف مهتمًا بالنتاج العربي، ومهووسًا خصوصًا بكتابات ما بعد الاستعمار، وبالعلاقة بين المستعمِر والمستعمَر. وجود كمال نفسه يبرّر هذا الاتجاه، ويُخرج جاب الله من صورة الضحية. فأنا لا أحبّ تقديم علاقة الضحية والجلّاد بوصفها محسومة منذ البداية. كنتُ أريد أن أقدّم جاب الله ليس كناج… ولا أريد القول متسامح، بل.. (يُفكّر).

دروج: متصالح؟

م.ن: متصالح. ومدركًا لما حدث فعلًا.

دروج: لكن هذا التصالح يبدو محصورًا في تعامله مع البيئة التي يعيش فيها في الحاضر: مع جيرانه، مع المطعم الذي يحبّ أن يتعشّى فيه. بينما لا يبدو متصالحًا مع الماضي نفسه، مع تلك اللحظة التاريخية التي عاشها طفلًا. وهذه مفارقة لافتة؛ كأن التصالح يتوقّف عند المكان الذي يعيش فيه الآن، أي إيطاليا، لا مع الاستعمار ذاته.

م.ن: وهذا، يا مو، قريب جدًا من شخصية الليبي نفسه. هذا الشعور موجود حتى لدى الذين نجوا من الإبادة، بل وحتى لدى أحفادهم. حين يتحدّثون عن الإبادة، تختلف نبرة مشاعرهم تمامًا عن نبرتهم وهم يتحدّثون عن إيطاليا بلدًا وشعبًا. تجده يسافر إلى إيطاليا، يستمتع بها، يحبّها، يشجّع فرق كرة قدمها. وقد كتبتُ عن هذا في مقالتي “البحث عن ليبيا في طرقات روما”، حيث تناولت هذه العلاقة المضطربة لدى الليبيين مع إيطاليا. الليبي، حين يتحدّث عن الاستعمار الإيطالي، يحمل شحنة غضب أو سخرية، بحسب علاقته الشخصية بالتجربة. لكن حين يتحدّث عن إيطاليا المعاصرة، فالصورة مختلفة تمامًا. هذه علاقة تختلف عن علاقة شعوب عربية أخرى بمستعمريها. فالجزائري مثلًا، ما زالت علاقته بفرنسا علاقة مضطربة. بينما يبدو أحيانًا كما لو أن الليبي قد تصالح مع الاستعمار الإيطالي، ولا أعرف تمامًا سبب ذلك. بل إن الأمر، لدى بعض الليبيين لم يعد مجرّد تصالح، بل وصل إلى حدّ التواطؤ. وربما يُفهم هذا في سياق سنوات الديكتاتورية والحرب الأهلية، التي خلقت نوعًا من الحنين إلى ذلك الزمن.

دروج: زمن بالبو.

م.ن: زمن بالبو. بالضبط.

دروج: ربما يعيدنا هذا إلى ما تحدّثنا عنه قبل قليل بشأن تبييض صورة إيطاليا من قبل قوات الحلفاء والمنتصرين في الحرب العالمية الثانية. فقد جرى تقديم إيطاليا، خصوصًا عبر الترويج الأميركي، كبلد للبيتزا والسباغيتي وغوتشي وفيسبا. وقد انعكس هذا الترويج بقوة في السينما، التي ظلّت دور عرضها والأفلام الإيطالية حاضرة في ليبيا حتى منتصف السبعينيات تقريبًا. وربما ساهم ذلك في نسيان عهد الاستعمار. وهذه نقطة ربما يتوجب الوقوف عندها والتفكّر فيها. يعني لو تعرّضت إيطاليا لما تعرّضت له ألمانيا بعد الحرب، أي لعملية تذكير قسري وشعور بالهزيمة وتكريس ذاكرة الجرائم، فهل كانت ذاكرة الليبيين ستبقى أكثر رسوخًا تجاه ما جرى تحت الاحتلال الفاشي؟

م.ن: هذا التأثير الرمزي والثقافي موجود بلا شك، وقد تحدّث عنه الدكتور علي عبد اللطيف حميده في كتابه. لكنه تناوله من زاوية تعامل الغرب مع إيطاليا، وليس من زاوية تأثير ذلك على الليبيين أنفسهم.

دروج: لدينا أيضًا الجيل الذي أعقب تلك المرحلة الرمزية في السبعينيات؛ جيل الثمانينيات، جيل التقشّف والحصار الداخلي الذي فرضه حكم القذافي. وهي الفترة نفسها تقريبًا التي تدور فيها أحداث “الحاضر” في الرواية..

م.ن: أحداث الرواية في الحاضر تبدأ في الثمانينيات، وتنتهي في بداية الألفية الثالثة، أي في المرحلة التي بدأ فيها النظام السابق الانفتاح على إيطاليا والتصالح مع الغرب.

دروج: ما كنتُ أريد الوصول إليه هو أن تلك المرحلة، أي مرحلة الثمانينيات، شهدت خمودًا عامًا وظهر فيها جيل من الشباب كان يرى آباءه يتقنون الإيطالية، وكانت طفولتهم قد مرّت في أواخر عهد دولة الاستقلال. وربما نشأ لديهم نوع من التحسّر على عهد الاستعمار الإيطالي يمكن اليوم مقارنته بالتحسّر على زمن الجماهيرية وحكم معمر القذافي. وربما لهذه الحنينات المتقاطعة تداعيات متشابهة.

م.ن: بالفعل، أتفق معك. وجب أيضاً ألا نتجاهل مدى تأثير الدعاية الغربية على الليبيين أنفسهم، سواء عبر كرة القدم أو السينما أو الموسيقى أو غير ذلك. نحن متأثرون، شئنا أم أبينا، بهوليوود أكثر مما نتصوّر، وهكذا عملت الدعاية الغربية عملها على الشعبيْن الليبي والإيطالي.

دروج: دعنا نمرُ إلى مسألة بعيدة بعض الشيء عن أجواءِ الاستعمار وقريباً من التأثير والتأثر، كيف تتقاطع قراءتك مع كتابتك؟

م.ن: شوف، ربما أكون أسوأ قارئ يمكن أن تلتقي به في حياتك (يضحك). أعني أنني قارئ بطيء؛ أحيانًا يستغرق مني الكتاب وقتًا طويلًا جدًا حتى أنهيه. زوجتي ريما تسخر مني دائمًا، لأنني أتمتم وأنا أقرأ.

دروج: تتهجّى..

م.ن: بالضبط، أتهجّى. سواء بالعربية أو بالإنكليزية. وهذا يعرقل فعل القراءة نفسه. ليست لديّ قواعد محددة في القراءة. ربما في هذه الفترة، وبسبب طبيعة عملي، لأن عملي في الأصل قائم على القراءة، خفّفتُ من القراءة للترفيه، لكنها لا تغيب تمامًا. في الأصل، جاءت هذه الرواية نتيجة قراءة بحث أكاديمي لفهم جانب من التاريخ الليبي. وحتى النصوص الأدبية التي تقرأها، والتي قد لا تكون لها علاقة مباشرة بموضوع نصّك، تؤثّر فيك أثناء الكتابة. لأن نص الكاتب الذي تقرأ له سيكون حاضرا بطريقة ما في عملك. ولهذا، يجد الكاتب نفسه أحيانًا، من دون وعي، يستعير أصوات كُتّاب آخرين وأساليبهم في مواضع معيّنة، ويحاول في الوقت نفسه إخفاء هذه الاستعارة. فالكتابة ليست لها قواعد ثابتة. ربما القاعدة الوحيدة فيها تكمن في كيفية إخفاء هذه الاستعارات. مثلًا، في بداية الرواية، يسأل جاب الله كمال عمّا إذا كانت هناك كتب في الجنة، أو لماذا لا توجد كتب فيها. هذا السؤال تعرّضتُ له شخصيًا من شخص قريب لا يسعني ذكره حفاظًا على الخصوصية. هذا الشخص فقَدَ عزيزًا عليه، وسألني ذات يوم، بحزن صادق، عمّا إذا كانت هناك كتب في الجنة، باعتبار أن فقيده كان قارئًا نهمًا. هذا السؤال فجّر داخلي كمًّا هائلًا من الأحاسيس. ودوري ككاتب، إن صحّ التعبير، هو أن أسرق من هذا الواقع، واستخدامه في أسئلتي الأدبية. لهذا أعتقد أن وظيفة الكاتب هي أن يصبح سارقًا محترفًا. أمّا فيما يخص هذه الرواية تحديدًا، فقد واجهتُ صعوبة في البداية لأنني اعتقدتُ بأنني ملمّ بما يكفي بتاريخ ليبيا في عهد الاستعمار. لكن أثناء الكتابة اكتشفت أنني لا أعرف الكثير، وهو ما دفعني إلى البحث وقراءة كتب جديدة، وحتى العودة إلى كتب كنت قد قرأتها من قبل.

دروج: ثمة نظرية في الأدب ترى أن الكتابة هي، في أحد وجوهها، خسارة لما لم يُقَل في النص. بمعنى أن الكاتب يبدأ غالبًا بفكرة محددة أو أفق توقّع معيّن، لكن النص أحيانًا هو الذي يفرض شروطه ومسار تحقّقه. ولهذا يُقال إن الكتابة لا تفعل سوى مضاعفة الصمت: لأن التعبير بالكلمات هو في ذاته ترجمة للمشاعر، للإدراكات، وللأجواء، وفي الوقت نفسه خسارة حتمية لشيء لا يمكن نقله كاملًا. إلى أي حدّ تشعر أن النص، وهو يتشكّل، ينتزع منك ما لم تستطع قوله، بدل تحقيق ما كنت تتوقّع قوله؟

م.ن: أنا لست من أنصار فكرة الوصول إلى الكمال أثناء الكتابة. وفي هذه الرواية تحديدًا، أشعر أنني كتبتُ نصفها فقط. هناك جزء آخر كان يمكن أن يتناول وصول جاب الله إلى روما، وسرد حياته كاملة بعد الحدث التاريخي الأساسي. ربما هذا قصور شخصي، أو ربما هو إدراكي المتأخر بأن الغرض لم يكن حكاية جاب الله بقدر ما كان سرد الحدث نفسه. ولهذا في لحظة وجدتني أُطمئن نفسي بأنني لم أكتب حياته كاملة، لأن القارئ يعرف منذ البداية أن جاب الله نجا من الإبادة، وهو ما يُفترض أن تحقّقه الرواية. أما الباقي، رحلته إلى إيطاليا وما تلاها، فهي تفاصيل حضرت في شكل إشارات وحكايات متفرقة داخل السياق. إيماني الشخصي أن على الكاتب أن يعترف بقصوره ومحدودية أدواته، وأن أفضل ما يمكن أن يفعله تجاه عمله هو أن يفكّ ارتباطه به. هذا الفكّ لا يحدث إلا حين تُسلّم ملكية النص للقارئ. فبعد انتهائي من الكتابة وتسليم النص للناشر، كان يملؤني إحساس متناقض بجدوى هذه الرواية. من شدّة الانغماس فيها طوال هذه المدة، وجدتُني أشعرُ بخواء بعد الانتهاء منها، وكنتُ أتساءل عن جدوى ما كتبته أصلًا. حتى على مستوى الحكاية نفسها. نعم، كتبتُ رواية عن الاستعمار الإيطالي، لكن هناك كتب أخرى كثيرة تناولت المرحلة نفسها. ولهذا فإن الانغماس الكامل فيها جعلني أفقد القدرة على تقدير أهمية النص أو ما الذي يمثّله فعليًا. يضاف إلى ذلك أثر الجائزة العالمية وندبتها إن صحّ التعبير. كنتُ أتساءل لو كان بمقدوري كتابة نص آخر بالجودة نفسها. وهنا أعتقد، يأتي دور “إخلاء السبيل”. أي أن تترك النص وتسلّمه لغيرك لتبدأ عنده حياته الخاصة به، وليكون له قارئ يصنع له معانيه الخاصة، بعيدًا عن المعاني التي كنتَ تحملها له كمؤلف.