صفية العايش: “فصل من سيرة التعليم في ليبيا”

بدأ والدي رحلته الدراسية في مطلع الستينات، كان عمره ستّ سنوات حين دخل أول الصفوف المدرسية. ولكنه لم يكمل تعليمه في أحد المعاهد الزراعية المتوسطة إلا متأخراً لقسوة الحياة وشيوع الفقر. وكالكثيرين غيره، كان هو كذلك يهتم بوالديْه، يرعى الأغنام ويقوم بزراعة ما تبقى من أرض العائلة، ويذهب من حين لآخر إلى الكُتّاب كلما تمكن من تحمّل تكاليف العطايا التي وجب إحضارها إلى الفقيه، والتي كانت تتنوع ما بين اللحم والبيض وبعض القروش وأي عطايا أخرى مقبولة، في حين كان عمي الأوسط يُكملُ تعليمه في إحدى المدارس في القسم الداخلي، وتخرّج بعد ذلك من معهد المعلمين ليكون أول أستاذ في العائلة. كان طموح عمي الأوسط هو الدراسة الجامعية، ولكنه لم يستطع تحمل نفقات السفر، كما أن جدتي كانت تصر على بقائه بجوارها، لذا تخلى عمي بعد سنوات عن طموحه لأنه كان لا ينسجم مع موقعه الاجتماعي آنذاك.

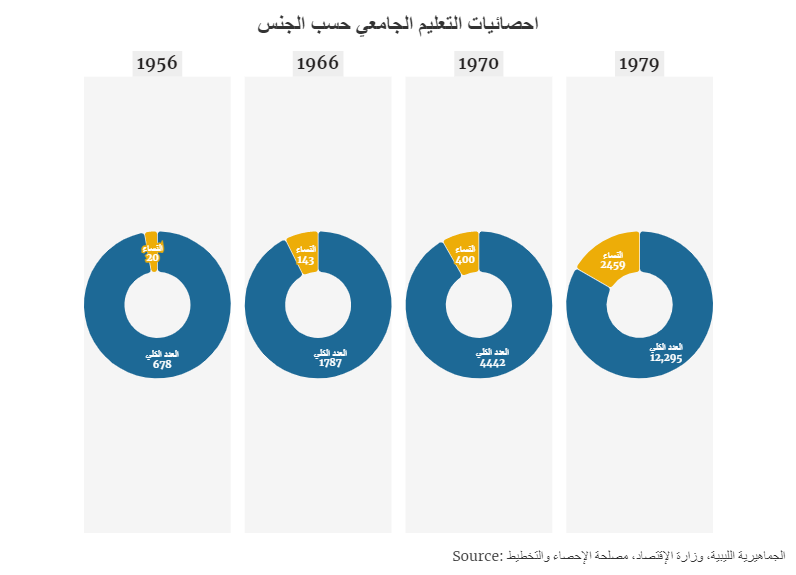

كان التعليم الجامعي -في ذلك الحين- قد تم افتتاحه محليًا قبل ثماني سنوات فقط (عام 1955)، حيث ضمت الجامعة طلابًا ذكورًا لم يزد عددهم الفعلي عن خمسٍ وعشرين طالبًا، في بلد قالت عنه تقارير اليونيسكو حينها إن نسبة الأمية فيه تجاوزت 90%، وبه 14 رجلا فقط حصلوا على الشهادة الجامعية من الجامعات الإيطالية.

مرّت على ليبيا قبل ذلك مراحل تعليمية مختلفة؛ من التعليم الديني الذي وفرته الكتاتيب والزوايا الصوفية إبان الحكم العثماني، وبعض المدارس الابتدائية الصغيرة التي كانت تدرس علوم اللغة، إلى المدارس الإيطالية الاستعمارية التي كرست الفصل العنصري تجاه الطلاب الليبيين، وحاولت ترسيخ مبادئها الاستعمارية عن طريق ترسيخ اللغة الإيطالية وفرض الضرائب على التعليم في المراحل المتوسطة، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من الليبيين عن التعليم بسبب الفقر ورفضهم للسياسات الإيطالية.

التعليم في العهد العثماني

يرتبط النظام التعليمي في أي بلد بالنظام السياسي والاجتماعي القائم بها، وهو ما يعني أن التنظيمات السياسية والتكتلات الاجتماعية والثقافية هي من تحدد أشكال النظم التعليمية، ولهذا السبب كان التعليم الديني أكثر أشكال التعليم انتشارًا في العهد العثماني، والذي ضم الكتاتيب والمساجد والزوايا التي كانت تدرس القرآن الكريم والقليل من علوم اللغة، حيث قامت هذه المؤسسات الدينية بدورها الثقافي والاجتماعي عن طريق تلقين الدروس وإقامة الخطب الوعظية، بالإضافة إلى تعليم القراءة والكتابة لأعداد محدودة من السكان. أما المدارس الابتدائية فقد انتشرت بعد ذلك بشكل محدود معتمدة بالأساس على التبرعات والجهود الفردية، فقد كانت الجرائد القليلة الموجودة تنشر من حين لآخر أسماء الأهالي المتبرعين، لحث العائلات والتجار ميسوري الحال على التبرع لأجل إنشاء المدارس التي لم يهتم الحكم العثماني ببنائها.

وفي العام 1857، تم إنشاء المدارس الرشدية التي كانت مدارس عسكرية يدرس بها ضباط حامية الولاية، بالإضافة إلى المدارس الرشدية المدنية بواقع خمس مدارس فقط مخصصة للذكور، وواحدة في طرابلس كانت مخصصة للبنات، والتي تم بناؤها عام 1898.

وأظهر الحكم العثماني خلال ذلك اهتمامًا بتعليم اللغة التركية للطلاب المحليين، إلى جانب اهتمامهم المتأخر بعثمنة الولايات التابعة للإمبراطورية العثمانية آنذاك.

وتم خلال فترة الحكم العثماني الثاني 1835-1911 إنشاء العديد من الزوايا الدينية من قبل الأهالي وبدأت الحركة السنوسية في الظهور، وسرعان ما تطورت هذه الزوايا إلى مؤسسات تعليمية وسياسية واقتصادية، وصل عددها إلى ما يقارب 95 زاوية، والتي شكلت فيما بعد ذراعًا سياسيًا وعسكريًا لمقاومة الاحتلال الإيطالي.

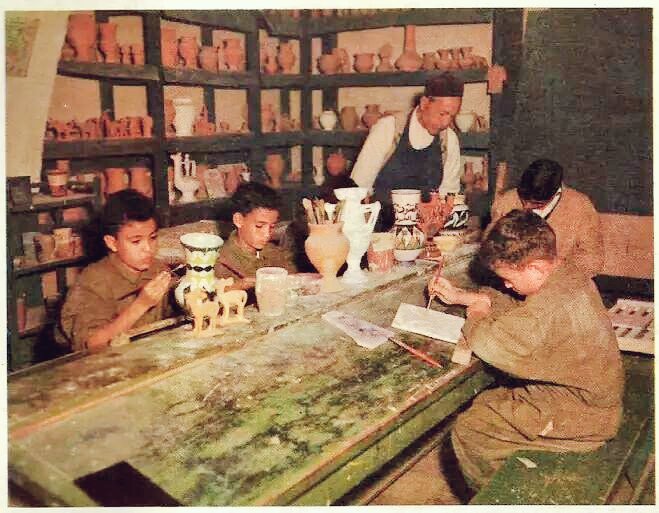

كانت هذه الزوايا -إلى جانب وظيفتها التثقيفية- تقدم تعليما دينيًا، بالإضافة إلى مبادئ الحساب البسيطة وعلوم اللغة، وتم خلال العام 1895 -في خطوة غير مسبوقة- تأسيس مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية بمدينة طرابلس، والتي قامت بفضل التبرعات وجهود الخيرين، حيث افتتحت هذه المدرسة عام 1901 لاستقبال الدفعة الأولى من الطلاب، وتعليمهم -إلى جانب اللغة العربية والقرآن الكريم- الحرف اليدوية كالحدادة والنقش والبناء والنجارة.

ولكن هذه التطورات جميعها جاءت متأخرة بعض الشيء، واصطدمت بعوامل عدة كالاستعمار الإيطالي وفقر السكان الذين كانوا يعتمدون على الزراعة أو الرعي، وكانت حياتهم قائمة بالأساس على الكفاف، ولم يكن بمقدورهم إرسال أبنائهم إلى المدارس، بل اكتفوا عوضا عن ذلك بإرسالهم إلى العمل لتحصيل لقمة العيش.

التعليم في العهد الإيطالي

وقع الغزو الإيطالي في أوائل أكتوبر عام 1911، وبدأت سلطات الاحتلال في إنشاء البرامج التعليمية سريعا لغرض السيطرة على التعليم والكتاتيب، وأخضعت هذه السلطات جميع الأنشطة التعليمية إلى رقابتها بقصد التأثير في نفوس السكان، حيث كان الفقهاء في الكتاتيب خاضعين لسلطة الاحتلال من خلال المكافآت المالية ودوريات التفتيش والرقابة.

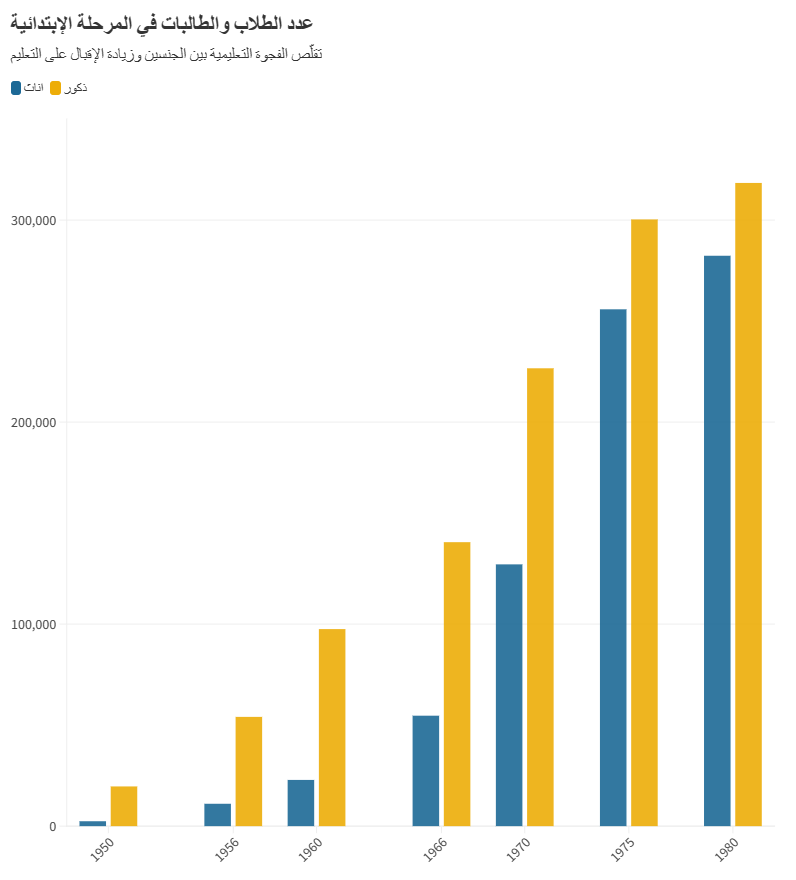

وبدأت أثناء ذلك (عام 1919) محاولات بناء مدارس ابتدائية يشرف عليها الأساتذة الطليان، مع وجود الأساتذة الليبيين الذين تختارهم قوات الاحتلال بعناية. وقد كانت هذه المدارس الابتدائية مخصصة للذكور فقط، بعد أن عارض الليبيون قرارات الاحتلال الإيطالي بإنشاء مدارس لتعليم البنات المسلمات، وهو ما أدى إلى توسّع الفجوة التعليمية بين الجنسين، ولم ترغب حتى الأسر ميسورة الحال في إرسال بناتها إلى المدارس الإيطالية، لما رأوه من وحشية المحتلين وسوء سلوكهم.

وكانت هذه المدارس موجودة بواقع مدرسة واحدة بكل مدينة، ويتم فيها تعليم اللغة الإيطالية مع مراعاة الثقافة الإسلامية للبلد، ولكن هذه البرامج -ومع مرور الوقت- لم تحظَ بقبول السكان الذين كانوا يعانون من ظلم الاحتلال، وكانوا يخوضون ضده المعارك التي أدت بهم إلى إهمال الزوايا والكتاتيب والتعليم بمجمله، خصوصا مع بداية المد الفاشستي وانتشار معتقلات الإبادة في الشرق الليبي (برقة)، ووقوع الناس تحت سلطان الفقر والحياة المتقشفة في بلد قليل الموارد آنذاك.

ليبيا الملكية والتعليم بعد الاستقلال

قدم الملك إدريس السنوسي قصر المنار مقرًا لإقامة الجامعة الليبية ببنغازي بعد نيل ليبيا استقلالها بسنوات قليلة (1955)، هذه الجامعة التي ضمت نخبًا عربية من أمثال محمد أبو ريدة وعبد الرحمن بدوي كأساتذة، بالإضافة إلى استجلاب الموظفين والمناهج من الدولة المصرية، في محاولة للتعلم من التجربة المصرية التي سبقت التجربة الليبية في التعليم بعقود طويلة، ولكن هذه المبادرات أيضًا اصطدمت بالواقع الاقتصادي للبلد الذي كان يعتمد على الرعي والزراعة، حيث ظل السكان في الأطراف مبعدين عن العملية التعليمية في ظل انخفاض دخلهم واعتمادهم على أبنائهم لفلاحة الأراضي ورعي الماشية، ولم يتغير الحال بعد ذلك إلا في تلك اللحظة التي أصبحت فيها ليبيا بلدًا نفطيًا.

إن ثورة اكتشاف النفط خففت الضغط على المواطنين الذين استطاعوا بعد ذلك إدراك القيمة المادية للمدارس، فأرسل الناس أبناءهم إلى المدارس بنسب أعلى من السابق، غير أن الوضع ظل متذبذبا بخصوص النساء، وهو ما شجع ظهور الحركة النسائية التي نادت بحق المرأة في الدراسة، كانت هذه الحركة بقيادة رائدات من أمثال حميدة العنيزي قد قدمت للنساء نموذجًا يمكن الاقتداء به، خصوصا بعد حملات حميدة العنيزي وبداية نشاطها وجهودها المكثفة من أجل تشجيع وفتح العديد من المدارس النسائية، حيث لعبت دورًا في النهوض بالتعليم الجامعي، ومعاهد التمريض، وتولت بعد ذلك إدارة تعليم البنات وافتتحت مدارس متفرقة في بعض القرى أيضًا.

ثورة التعليم في السبعينات وبرامج محو الأمية

لم تدرس والدتي إلا عامين فقط في سنة 1970، ولم تتعلم شيئًا باستثناء الأرقام والحروف قبل أن يتم اقتلاعها من المدرسة بسبب خوف رجال العائلة من تقاليد العيب والعار. ناضلت بعد ذلك ودخلت صفوف محو الأمية في العام 2007 حين أصبحت كبيرة، وأصبحنا –نحن كذلك- كبارًا بما يكفي للاهتمام ببعضنا البعض.

كانت هذه الصفوف التي قامت في التسعينات وبداية الألفية مخصصة للكبار (النساء بشكل خاص) الذين تناستهم الدولة في العقود السابقة، غير أن النهضة التعليمية الكبيرة للبلد، وفقاً للدكتور مصطفى التير في كتابه “التنمية والتحديث”، جاءت ما بين أوائل السبعينات واستمرّت إلى منتصف الثمانينات، حيث استكملت ليبيا في عهد القذافي برامج كثيرة لبناء المدارس بالإضافة إلى برنامج القرى المحرومة في الجنوب، والذي نصّ على أن تُقدّم الدولة مُنحًا ماليّة للطلاّب الذين يسكنون إقليم فزّان جنوبًا، ويعانون من الفقر الذي يحرمهم من الوصول إلى المدارس. وعملت الدولة من خلال “خطط التنمية الاجتماعية” بين عامي 1970-1976 على التأكيد على مبدأ حق كل مواطن في التعليم.

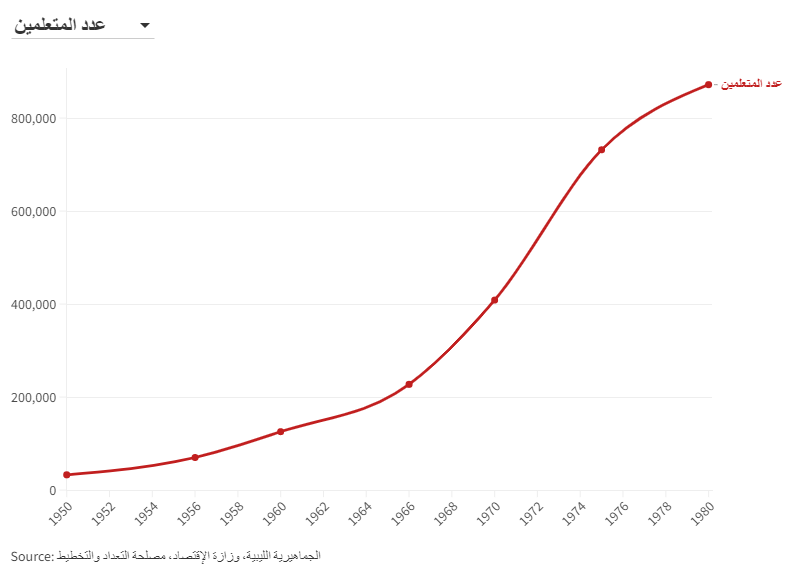

وبمساعدة الريع النفطي بوجه خاص، تم تخفيف الضغط على العائلات الفقيرة التي كانت تعتمد بالأساس على تشغيل أبنائها ودفعهم بعمر مبكّر إلى سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد المتعلمين وتقليص نسبة الأمية لتصل إلى 50% أغلبها من النساء، حيث كانت النساء تمثّل ثلثي هذه النسبة، وأصبح التحدي الحقيقي للدولة هو هذه الفجوة التعليمية ما بين الإناث والذكور والتي تم تقليصها إلى حد ما بنهاية السبعينات.

ورغم أن نسبة النساء في التعليم الجامعي ظلّت لا تتجاوز 14%، إلا أنهن حصلن على فرصة لدخول المدارس الابتدائية والثانوية، الأمر الذي مكّن جزءًا لا بأس به من هنّ من تعلّم القراءة والكتابة، لتتقلص نسبة الأمية بداية التسعينات إلى 23%.

كانت هذه الأرقام تشير إلى أن ليبيا تمضي في اتجاه ترسيخ التعليم كحق أصيل لكل مواطن ومواطنة، بحيث أصبحت سيرة ليبيا التعليمية أكثر السير نموذجية في المنطقة، وقد تم الإشادة بها من قبل منظمة اليونيسكو وجامعة الدول العربية اللتان تبنتا على مدار عقود برامج محو الأمية في دول المنطقة، فقد تحولت ليبيا -بعد جهود كبيرة- من بلد أغلب سكانه أُميّون، إلى بلد لا تتجاوز نسبة الأمية فيه 9%.