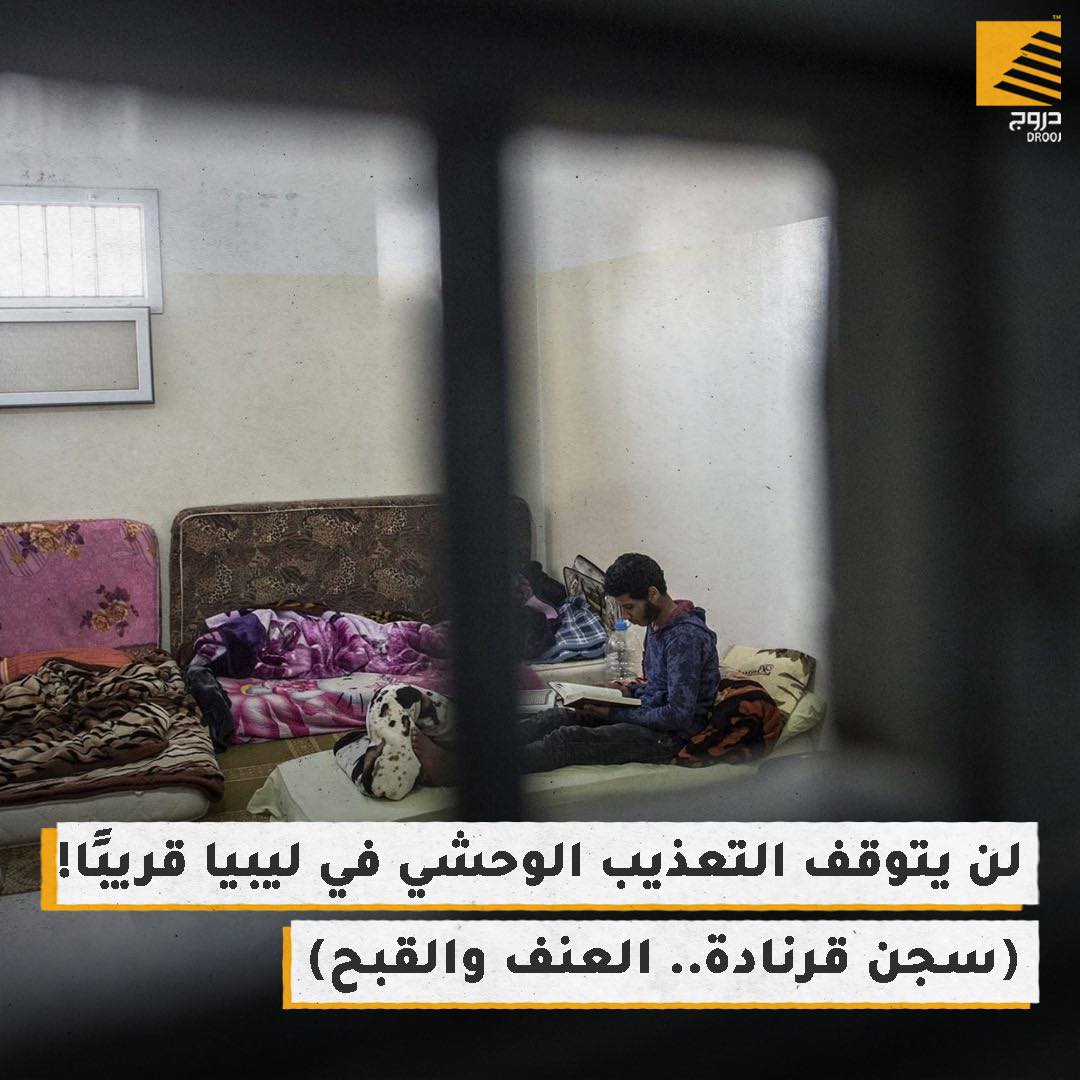

العنف والقبح.. لن يتوقف التعذيب في ليبيا قريبًا

انتشرت خلال الأيام الماضية فيديوهات تظهر صور التعذيب الوحشي في سجن قرنادة شرق ليبيا، والذي يقع تحت السلطة المطلقة للأستاذ خليفة حفتر وأولاده وأصهاره. ويظل الخبر الرئيسي في تسريب الفيديوهات نفسه، حيث أن الانتهاكات العنيفة سبق وأن وصفتها وأكدتها شهادات متطابقة ممن عاشوا هذه التجربة في سجن قرنادة أو الأمن الداخلي وسجن الكويفية، من ضرب وحشي وحرق وصعق كهربائي وتكسير للعظام والأسنان، وتعليق أجساد البشر على طريقة أضحيات العيد.

يقول أحد الشهود: “توفّي صديقي هناك، وضربوه بوحشية على كليتيه. ولكن أيضاً بسبب مياه الشرب، فهي مالحة ورائحتها مثل مياه الصرف الصحي”.

روى الشهود كذلك قصصا عن تعرض نزلاء نساء ورجال للاغتصاب من قبل شخصيات مسؤولة عن سجن الكويفية، وزعم أحد الشهود أن موظفا داخل السجن قام بتخصيص مكتب للاعتداء الجنسي على السجناء الذكور، ولا سيما مواليد عام 2000 وما بعده.

التعذيب في ليبيا

منذ عام 1951، حُكمت ليبيا عبر المملكة الليبية، ولحقتها جماهيرية القذافي، ومن ثم الميليشيات الثورية والمناطقية التي انتهت إلى تقسيم السيطرة والحكم بما نعيشه ونعيه اليوم، وباستثناء المملكة الليبية، مارست جميع القوى الأخرى كل أصناف التعذيب والتحقير وامتهان كرامة الإنسان جسدًا وروحًا، دون أي استثناء أو تفاوت في مستوى الوحشية والقهر.

فما الذي يميز ضحايا التعذيب الحفتري عن غيره من القوى المسيطرة في ليبيا اليوم؟

يبدو الاختلاف السياسي مجرد سبب ثانوي في هذ الوضع المميز، إذ أن الصفة الأولى لتحديد فرص تعرض مواطن للتعذيب، تبدو في الولاء! الولاء التام، الخالص، والأعمى؛ فحتى من رقصوا وغنوا ولم يتوانوا عن هز كل عضلات وشحوم أجسادهم تمجيدًا للـ”الفوهرر” ونسله، لم ينجوا من الاعتقال التعسفي وكسر الخشم والحوض معًا.

مما حوّل الوضع إلى مسرحية هزلية يومية تعرض فصولها على تيك توك وفيس بوك، كوميديا من الرقص بين الصور وتراجيديا من التوسل والتسول، إضافة إلى فيديوهات “ابن الرومية” الذي يتنطط مثقلاً بالقريحة الشعرية والبوتوكس من مربوعة لأخرى، ليسرد قصيدة أو قصة من سير الأدب الفرجاني، بين مواطنين يهزون رؤوسهم طربًا رغما عن أنوفهم.

وهو ما يميّز القبضة العائلية في شرق ليبيا عن الشلل الإجرامية في بقية البلاد، والتي فهمت أن انتقاد شخوصها أو السخرية منها لا يعني سقوطها، وأن منحة مالية واحدة أو حَجّة أو تزويجة، كفيلة بكبح جماح الليبيين وقلب موازين عواطفهم لعام أو اثنين. فاذهب وقل للدبيبة يا “دنقا” في وجهه، وسيضحك معك، وعليك أيضًا، فهو ابن أغنى عائلة ليبية من مالك ومستقبل أطفالك وثروات أمّتك الصغيرة جمعاء.

ماذا عن المجتمع الليبي، كيف يرى صور وقضايا التعذيب؟

إذا اعتبرنا أن السوشال ميديا أصبحت إلى حد كبير انعكاسًا لوجهات النظر الليبية، فلا جديد يذكر؛ ما زال الشعب الليبي يرقص فوق جثث أبنائه، وما زال الانتقاد الحماسي موجهًا حصرًا “للآخرين السيئين”، لكسب نقطة أو انتصار صغير للأنا والشعور بالسمو والثبات فوق الصراط، عوضًا عن الانتصار للقيمة، وللإنسان الذي يسكنه.

وفي نهاية الأمر، يظل المواطن الليبي -كما أي مواطن آخر في العالم- مجرد منتوج، مثله مثل حليب الزهرات، فلأي درجة يمكننا تحميله مسؤولية فقدانه لمعرفة وتجارب لم يعشها ولم تمنح له بين أحضان أبيه وأمه، ولا في حضرة المعلم أو الشيخ؟ فالعقاب والتعنيف الجسدي والنفسي متأصل بعمق في الثقافة المحلية كصورة من صور التقويم أو فرض الطاعة وحماية المصلحة العامة، في كل تفاصيل الحياة العادية، مبكرًا بضرب الطفل في بيته، ومن ثم في مدرسته، وفي دور التحفيظ القرآنية، إضافة إلى القصص الدينية التي تملأ وجدانه بالجلد والرجم وقطع الأيدي والرؤوس.. فهل لدى مواطننا حقاً فرصة للنجاة؟

كذلك تكثف الأطراف المسيطرة على المشهد جهودها لتغييب مبدأ المساءلة وتعزيز ظاهرة الإفلات من العقاب، لتتمكن من ممارسة جرائمها والتمدد في فسادها دون حسيب أو رقيب، والتلويح بعصا التهديد والإخفاء القسري والترهيب بقوة السلاح في وجه كل من يحاول انتقاد فسادها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان أو من يطالب بتغييرها سلمياً. هذه الظروف القاهرة جميعها حوّلت المطالبات بحماية الحقوق والحريات في ليبيا، إلى مجرد بيانات روتينية ودورية بأصوات لا تجد من يسمعها ولا من يهتم بأمرها.

إرسال التعليق